60才以上から増加、脳梗塞のリスクは5倍に

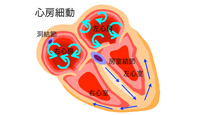

心臓はおおまかに心房と心室に分類される。心房は全身から戻ってきた血液が一時的にプールされる場所で、ここが収縮することで心室に血液を送る。一方、心室は全身に血液を送り出すメインポンプの役割を果たしている。正常な場合は心房−心室の順で規則正しく収縮を繰り返すが、心房細動では心臓の動きを司る電気現象に異常が起こり、心房が非常に早い無秩序な興奮となって、血液を有効に運ぶための収縮ができなくなる。これにより心房内の血液の流れが低下し、血液が凝固する血栓形成の可能性が高くなる。血栓が血流に乗って脳に運ばれた場合は脳梗塞の原因となる。心房細動で最も問題なのがこの脳梗塞で、リスクは通常の5倍、死亡率も2倍になる。

心臓はおおまかに心房と心室に分類される。心房は全身から戻ってきた血液が一時的にプールされる場所で、ここが収縮することで心室に血液を送る。一方、心室は全身に血液を送り出すメインポンプの役割を果たしている。正常な場合は心房−心室の順で規則正しく収縮を繰り返すが、心房細動では心臓の動きを司る電気現象に異常が起こり、心房が非常に早い無秩序な興奮となって、血液を有効に運ぶための収縮ができなくなる。これにより心房内の血液の流れが低下し、血液が凝固する血栓形成の可能性が高くなる。血栓が血流に乗って脳に運ばれた場合は脳梗塞の原因となる。心房細動で最も問題なのがこの脳梗塞で、リスクは通常の5倍、死亡率も2倍になる。心房細動は60才から増加し、有病率は 70才以上で男性3.4%、女性1.1%。日本の人口にあてはめるとおよそ72万人が心房細動に罹っており、不整脈の中でも頻度が高い。強い動悸や脈の乱れなどの自覚症状が出た場合は、早期に適切な医療機関へ受診することが大切だ。

新たな薬物療法や再発には根治治療法も

心房細動の治療は、まず脳梗塞を予防するために抗凝固療法が重要となる。ワルファリンという薬が広く使われているが、食事制限が必要で、採血をして投与量を微調整しなければならず、管理が難しいというデメリットも。しかし最近では食事制限や採血が不要な抗凝固薬が2011年3月から導入されており、新たな薬物治療の普及が期待されている。

不整脈自体の治療には、動悸などの自覚症状を改善する各種抗不整脈薬が使われるほか、薬物治療で再発する場合はカテーテルアブレーションという治療が行われている。この治療法は、足の付け根の血管からカテーテルを心内に入れ、高周波電流により不整脈の原因となっている部分を焼いて治療する方法で、不整脈の根治治療に成果を上げているという。

経皮的カテーテル心筋焼灼術、ICDも症例数が多数

北光記念病院(櫻井正之院長)はカテーテルアブレーション治療をいち早く導入。3Dマッピングシステムといったコンピューター機器を駆使し、四倉医師をはじめ不整脈治療の専門スタッフが治療にあたっている。不整脈検査の経皮的カテーテル心筋焼灼術は2011年1月~12月で266例、ICD(植え込み型除細動器)の移植・交換術も同80例で全道一の症例数を誇る。

北光記念病院(櫻井正之院長)はカテーテルアブレーション治療をいち早く導入。3Dマッピングシステムといったコンピューター機器を駆使し、四倉医師をはじめ不整脈治療の専門スタッフが治療にあたっている。不整脈検査の経皮的カテーテル心筋焼灼術は2011年1月~12月で266例、ICD(植え込み型除細動器)の移植・交換術も同80例で全道一の症例数を誇る。

また、ICD/ペースメーカーセンターでは24時間救急受付を行っているほか、循環器内科と心臓血管外科を併設しており、内科・外科の両面から総合的な治療を行っているのも特徴だ。