北海道にTVM手術を初導入

女性の骨盤内には子宮や膀胱、直腸などが収まっているが、「骨盤臓器脱」いわゆるPOP(Pelvic Organ Prolapse)はそれらの臓器の位置が下がって腟の中に落ち込み、外に飛び出してくる病気だ。高齢化社会の進展もあり女性なら誰もがかかる可能性がある。臓器によって「子宮脱」「膀胱瘤」「直腸瘤」などと呼ぶ。骨盤の底には骨盤底筋群という筋肉がハンモック状に張られていて、骨盤内の臓器を支え、また蓄尿や排尿・排便に重要な役割を果たしている。しかし出産や加齢、肥満、さらに更年期以降に女性ホルモンが減少することで筋肉がさらに弱くなる。これが骨盤臓器脱の主な原因だ。出産経験回数が多い、難産を経験した、また慢性的な便秘症状を持つ、喘息を患っている女性に多く見られる。

軽度のものを含めると出産を経験した女性の半数程度に骨盤臓器脱の症状が見られたという報告がある。しかしこの病気の厄介なことは、社会的な認知度が極めて低いこと。また直接命に関わることはなく、違和感を感じている程度の人は放置しがちになることだ。しかし「下垂感があるだけではなく排尿・排泄障害を伴ったり、外出を控えるなど患者のQOL(生活の質)が著しく損なわれているケースがほとんど。羞恥心から誰にも相談できずに一人で悩んでいる方が非常に多い」と藤井美穂センター長。

藤井センター長は産婦人科が専門。2005年にフランスからこの骨盤臓器脱に対するTVM(Tension-free Vaginal Mesh)手術を導入した大阪の竹山政美医師から直接手技を学び、2006年に北海道に導入した。

約5年間で800症例の実績

骨盤臓器脱には産後から骨盤体操などをおこなうことや、排尿・排便コントロール、重いものを持たないといったことが予防につながる。しかし症状が重くなった場合は手術が必要になる。「従来までおこなわれてきた手術は部分修復手術を組み合わせたもので、例えば子宮脱のケースでは子宮を摘出し、余剰の膣壁を切り取るといったものです。摘出の必要のない子宮を切除する手術は多くの女性に受け入れられないものであり、しかも30~70%の再発報告もありました」(藤井センター長)。

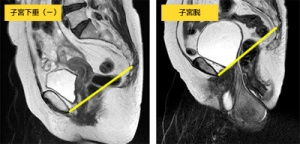

左が正常な状態。右は子宮が下垂し脱出してしまっている。

この部分修復では再発の可能性が高いことから、骨盤底を一括して修復する全体修復という考えが浮上する。そしてフランスの産婦人科医9人のグループが考案したのがメッシュを用いて骨盤底を再建するTVM手術。2005年に日本に導入されてから2009年までに約1万例の手術(メーカー調べ)がおこなわれている。しかし道内にはTVM手術をおこなう医療機関が少なく、当院には道内外から多くの患者が訪れてる。同院女性総合診療センターでは、開設した2007年4月から現在まで約800症例の実績。また、さらに最近では腹腔鏡内で下がった臓器をつり上げる内視鏡による手術(仙骨固定術)も増えてきている。

TVM手術体験者の術後のケアも万全

同院女性総合診療センターでは、産婦人科、乳がん検診、女性内科、心療内科を女性医師が中心となって診療をおこなっている。骨盤臓器脱のほか、子宮筋腫や卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下手術、膣式手術、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんに対するリンパ節廓清を含む開腹手術などを実施。また、骨盤底筋体操や健美操教室なども実施している。「2010年10月には当院で手術された患者が中心となり、『ウロギネ女性の会』という患者会が設立され、TVM手術の体験者として患者のケア活動にも取り組んでいます」(藤井センター長)。