独自開発も行い、総力戦でIBD治療に尽力

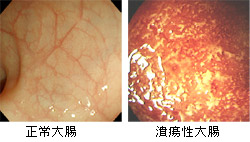

炎症性腸疾患(IBD)とは下痢、血便が続く原因不明の難病。通常の食中毒などと異なり、よくなったり悪くなったりしながら症状が長期に渡り続く。具体的には「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」があり、適切な治療により通常の生活はできるが、現在のところ根治することはないとされている。また命を落とすことはないが、出血による貧血などで日常生活に大きな影響が出るのが特徴だ。

炎症性腸疾患(IBD)とは下痢、血便が続く原因不明の難病。通常の食中毒などと異なり、よくなったり悪くなったりしながら症状が長期に渡り続く。具体的には「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」があり、適切な治療により通常の生活はできるが、現在のところ根治することはないとされている。また命を落とすことはないが、出血による貧血などで日常生活に大きな影響が出るのが特徴だ。個々の疾患について説明すると、潰瘍性大腸炎は1970年代に特定疾患(難病)として指定。当時は珍しい病気とされてきたが、ここ数年は患者数が急増している。1万人超だった1985年に比べ、2008年にはなんと10万人を突破。特に若年層に発症しやすく、男性では20代前半、女性は20代後半が際立っている。

またクローン病も同じく厚労省の特定疾患に指定。症状は腹痛や発熱、体重の減少、貧血、皮膚や目の異常、痔などで潰瘍性大腸炎に似ているが、潰瘍性大腸炎が大腸のみに起こるのに対し、クローン病は小腸にも発生する。小腸型、小腸・大腸型、大腸型に分けられ、下血や下痢は大腸型に見られやすく、腹痛は小腸型に見られる。

患者数は10代後半から20代に多く、日本では2009年度に3万人超がクローン病と報告されている。男女比は約2:1で男性の方が圧倒的に多いのが特徴だ。

IBDの詳しい原因は不明だが、有力とされるのが免疫異常説だ。「腸管に存在する免疫システムが、腸内細菌に対して、あるいは自分の組織の構成成分に対して過剰に反応しているらしいということが分かって来ています」と蘆田医師。過剰な免疫反応を引き起こす要因の解明も進んでいるとのことだ。

チーム医療で患者をサポート

IBDの治療法は確実に進歩し、治療の進め方については厚生労働省から治療指針が示されているため、病院や医師による違いはない。しかし、治療薬剤の選択には知識と経験が不可欠だ。またIBD患者は日常生活をしながら治療を行わなければならない。

その点、蘆田医師は旭川医大病院元准教授でIBDを専門に診てきた。外来患者を受け持つ傍ら、薬の効果予測や原因因子、免疫力との関わりなどの研究だけではなく、患者の生活支援にも成果を上げてきた。

またIBDでは医師だけではなく多くの医療スタッフの協力が必要となるが、同院では看護師や管理栄養士などのチーム医療で患者をサポート。これらが、同院がIBD患者から厚い信頼を寄せられている大きな要因だ。

再生医療の対象として治験もスタート

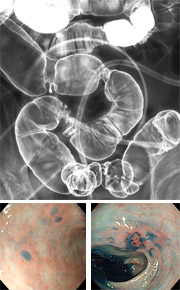

また通常、小腸の疾患は判断しづらいが、同院ではMRIを使った小腸造影を独自に開発。内視鏡やバリウムを使わずに検査を行うことができるようになっている。さらに腸管の炎症の程度が通常のエコー検査で推定できるようになったことも、治療効果の判定速度向上につながっている。また同院では先端外科センターを設け、IBD手術の専門家である河野透医師を招聘。化学療法での進展が見られない場合にも万全の体制を整えている。

また通常、小腸の疾患は判断しづらいが、同院ではMRIを使った小腸造影を独自に開発。内視鏡やバリウムを使わずに検査を行うことができるようになっている。さらに腸管の炎症の程度が通常のエコー検査で推定できるようになったことも、治療効果の判定速度向上につながっている。また同院では先端外科センターを設け、IBD手術の専門家である河野透医師を招聘。化学療法での進展が見られない場合にも万全の体制を整えている。

「ここ数年、IBDに関しての研究や治療薬の開発は活発です。1990年代に原因が明らかになり、胃潰瘍が治らない病気ではなくなったように、IBDもその道をたどっている途中だと思っています」と蘆田医師は語る。

2010年には蘆田医師を中心に再生細胞医療センターが設立。難治性疾患の治療を目的に研究が進んでいるが、IBDに関しても1年以内に臨床研究が開始されるとのこと。患者数が増えているだけに、大きな期待が寄せられている。