低侵襲な単孔式胸腔鏡手術とロボット支援手術を実戦

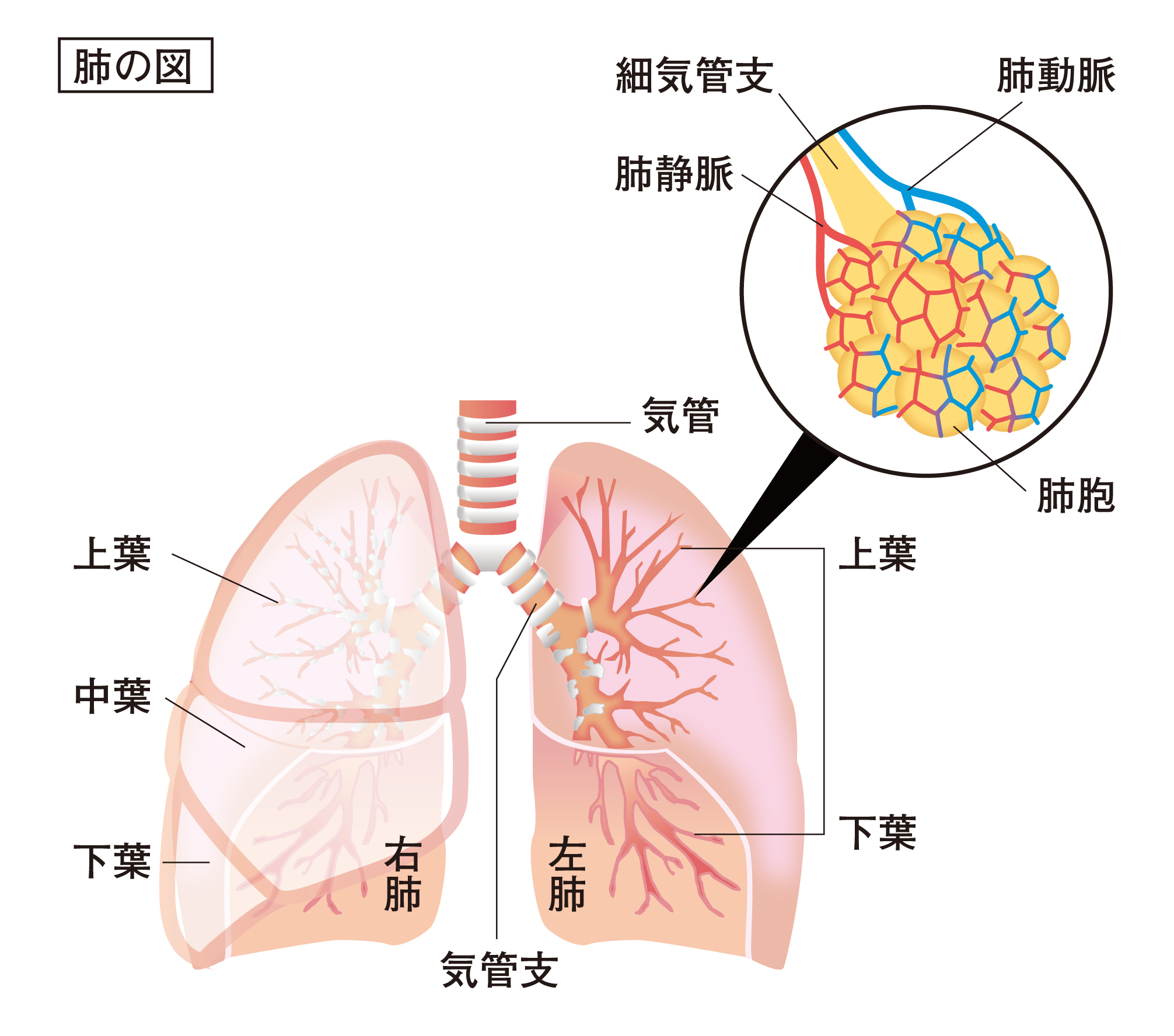

肺がんとは気管支・肺胞系の中の上皮細胞ががん化したもの。発症の主な原因は喫煙だが、近年はたばこを吸わない人の罹患者も増えている。一般的な症状は、咳やたん、血たん、発熱、息苦しさ、動悸、胸痛などが挙げられる。しかし、これらの症状で肺がんである確率はわずか3%と、症状のみで肺がんを疑うことは非常に難しい。しかし、比較的早い段階で遠隔転移することがあり、脳への転移による頭痛や骨転移による痛みなどで発見されるケースもあるため、治療が奏功するためには早期に発見することが重要だ。そのため、肺がんに罹患する危険性が高まる40歳以降は、年に1回の肺がん検診と併せて、小さながん病変の発見率が高い胸部CT検査を受けることで早期発見が可能になる。

肺がんとは気管支・肺胞系の中の上皮細胞ががん化したもの。発症の主な原因は喫煙だが、近年はたばこを吸わない人の罹患者も増えている。一般的な症状は、咳やたん、血たん、発熱、息苦しさ、動悸、胸痛などが挙げられる。しかし、これらの症状で肺がんである確率はわずか3%と、症状のみで肺がんを疑うことは非常に難しい。しかし、比較的早い段階で遠隔転移することがあり、脳への転移による頭痛や骨転移による痛みなどで発見されるケースもあるため、治療が奏功するためには早期に発見することが重要だ。そのため、肺がんに罹患する危険性が高まる40歳以降は、年に1回の肺がん検診と併せて、小さながん病変の発見率が高い胸部CT検査を受けることで早期発見が可能になる。

患者の負担を軽減しながら根治を目指す

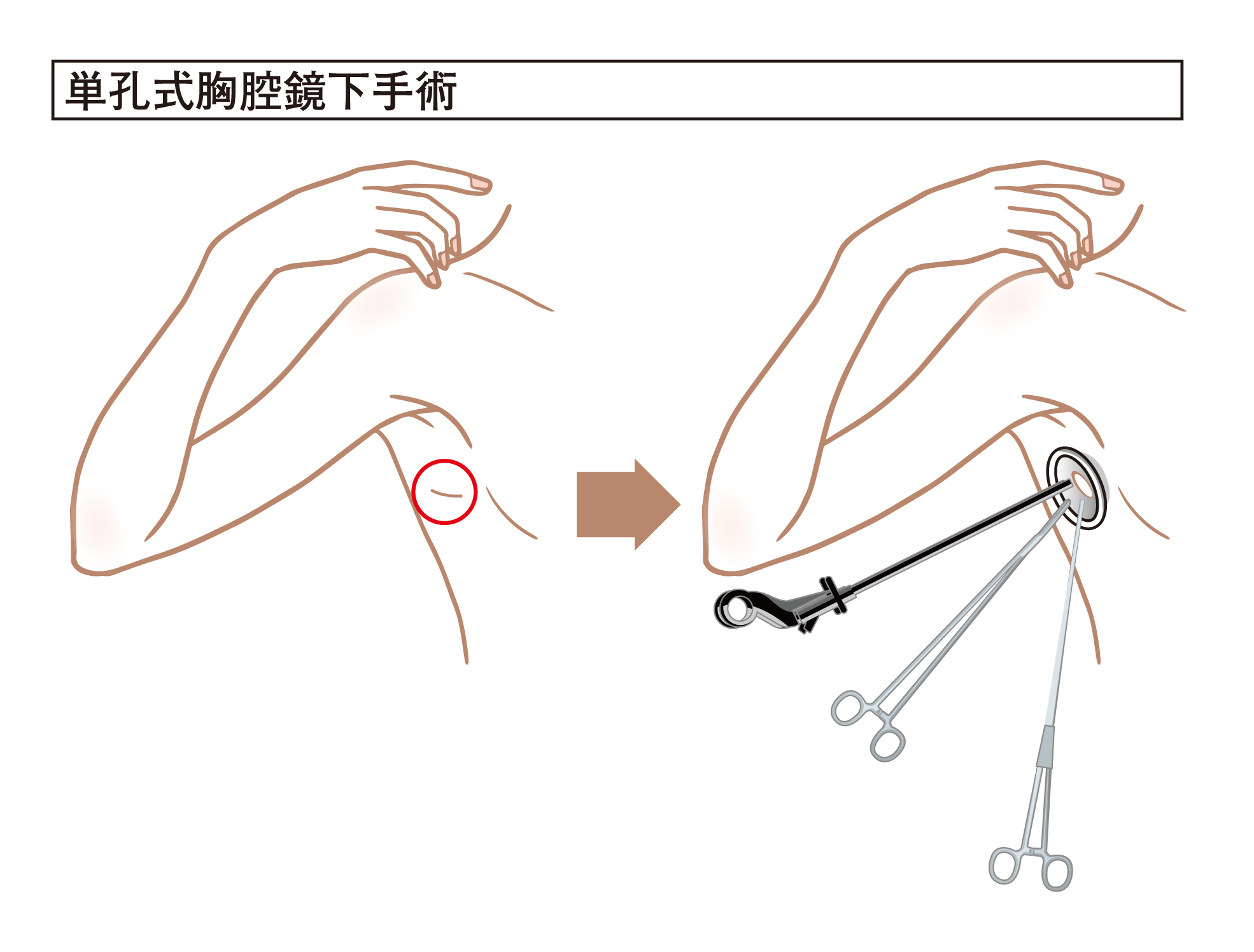

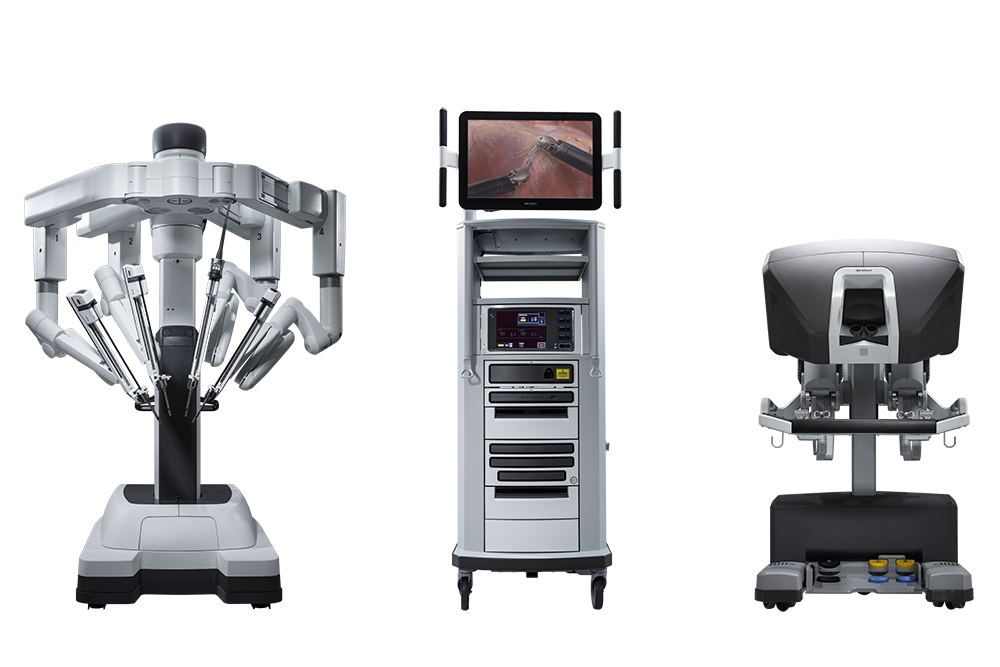

肺がんは、治療の効きやすさや進行速度の違いから小細胞がんと非小細胞がんに分けられる。肺がんの約10%が小細胞がんで、喫煙と強い関連性を示す。がんの増殖が速く、脳・骨・肝臓に転移しやすく、悪性度が高い。一方、非小細胞がんは肺がんの約80~85%を占めるがんで、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんなど多くの異なる組織型があり、発生しやすい部位や進行速度、症状はさまざま。手術が可能な場合は、手術療法を中心とした治療が行われる。病変に到達する方法には、開胸手術と単孔式胸腔鏡手術やロボット支援手術といった低侵襲手術がある。単孔式胸腔鏡手術は、胸にあけた2~4センチの穴から手技を完遂できるため、術後の痛みが軽減されるほか、傷がほとんど残らず整容性に優れている。

肺がんは、治療の効きやすさや進行速度の違いから小細胞がんと非小細胞がんに分けられる。肺がんの約10%が小細胞がんで、喫煙と強い関連性を示す。がんの増殖が速く、脳・骨・肝臓に転移しやすく、悪性度が高い。一方、非小細胞がんは肺がんの約80~85%を占めるがんで、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんなど多くの異なる組織型があり、発生しやすい部位や進行速度、症状はさまざま。手術が可能な場合は、手術療法を中心とした治療が行われる。病変に到達する方法には、開胸手術と単孔式胸腔鏡手術やロボット支援手術といった低侵襲手術がある。単孔式胸腔鏡手術は、胸にあけた2~4センチの穴から手技を完遂できるため、術後の痛みが軽減されるほか、傷がほとんど残らず整容性に優れている。

技術の研さんと診療体制の充実に注力

NTT東日本札幌病院では、単孔式胸腔鏡手術もロボット支援手術も北海道内で早い段階から取り組んでいる。年間1万件以上の肺がん手術を行い、世界中から見学者が訪れる中国上海市の上海肺科医院や、肺がんに対する第1例目のロボット支援手術を施行した愛知県豊明市の藤田医科大学への手術見学のほか、胸郭模型やブタの心肺、あるいは遺体等を用いたトレーニングを複数回実施し、技術と経験を培ってきた。2022年4月からは常勤の呼吸器外科医を1人増員し、診療体制の充実を図り、今後も手術の待機日数の短縮や手厚いケアとサポートの実施に力を注ぐ。世界標準の科学的根拠に基づく医療と最新情報の提供にも注力し、「根治性と低侵襲性の両立」を目指していく方針だ。

同院ホームページでは、道免医師へのインタビューを掲載している。

詳細は https://www.nmcs.ntt-east.co.jp/interview/respiratory.htmlまで。